Wie Lichtschranken die Arbeitssicherheit erhöhen

So setzen Sie die Schutzvorrichtungen richtig ein

Lichtschranken, Lichtvorhänge und Lichtgitter sorgen beim Umgang mit Maschinen und vor allem Industrierobotern für Sicherheit. Sie reagieren dann, indem sie zum Beispiel eine Not-Aus-Funktion oder eine automatische Türschließung bewirken. In diesem Ratgeber erfahren Sie alles zur genauen Funktionsweise, was für Modelle es gibt und wie man sie installiert.

Schützen Sie sich und Ihre Mitarbeiter

Mit einer riesigen Auswahl an Sicherheitsprodukten ist RS Components Ihr Partner für Betriebs- und Maschinensicherheit. Ob persönliche Schutzausrüstung, Sicherheitsschalter oder Sensoren: mit uns an Ihrer Seite verhindern Sie Betriebsunfälle und reduzieren Gefahren am Arbeitsplatz.

Mehr erfahrenWas ist eine Lichtschranke?

Lichtschranken sind eine Form von Näherungsschaltern, die optoelektronische Detektoren zur Erkennung nutzen. Sie werden besonders häufig in Gefahrenbereichen eingesetzt und senden meistens einen horizontalen Lichtstrahl aus. Bewegt sich ein Objekt direkt in diesen Bereich, wird es erkannt, wenn es eine bestimmte Größe aufweist. Kleine Objekte können meistens nur mit sehr geringer Genauigkeit oder gar nicht erfasst werden. Deshalb findet man Lichtschranken besonders dort, wo große Objekte wie Personen oder Fahrzeuge erfasst werden sollen. Der Betrieb von Maschinen lässt sich zusätzlich darüber regeln: Das bedeutet, sobald die Lichtschranke von einer Person oder einem Fahrzeug überschritten wird, stellt sich der Betrieb der Maschinen automatisch ein. So sinkt die Gefahr von Verletzungen und Unfällen.

Wie funktioniert eine Lichtschranke?

Lichtschranken erfassen ihren Überwachungsbereich durch Licht. Dafür werden zwei Grundelemente benötigt, ein Sender und ein Empfänger, die je nach Modell in unterschiedlichen Konfigurationen angebracht sind. So können Sender und Empfänger auch in einem Gehäuse untergebracht werden, wie es bei Reflexionslichtschranken der Fall ist (s.a. nächster Abschnitt). Das Funktionsprinzip bleibt dabei immer gleich:

- Der Sender sendet Lichtstrahlen aus, die vom menschlichen Auge nicht erfasst werden können. Deshalb ist bei den meisten Sicherheits-Lichtelementen eine Kontrolllampe angebracht. Sie zeigt an, ob das Element ein- oder ausgeschaltet ist.

- Damit der Empfänger alle Lichtstrahlen vom Sender erfassen kann, ist eine genaue Positionierung von ihm notwendig. Sollte sich allerdings ein Objekt im Bereich zwischen Sender und Empfänger befinden, kann der Empfänger nicht das volle Lichtspektrum wahrnehmen.

- Da die Lichtschranke über einen Schaltkreis mit den Maschinen verbunden ist, von denen die potenzielle Gefahr ausgeht, löst sie dann einen elektronischen Schaltvorgang aus. Das bewirkt wiederum, dass alle Maschinen, die mit diesem Schaltkreis verbunden sind, sofort abgeschaltet werden.

Typen und Ausführungen

Die o.a. Elemente lassen sich nun auf verschiedene Weise anordnen. Dadurch ergeben sich drei Haupttypen von Lichtschranken, die sich jeweils für verschiedene Einsatzmöglichkeiten eignen:

So werden zum Beispiel Einweg-Lichtschranken eingesetzt, um Objekte über eine große Entfernung hinweg erfassen zu können. Sie eignen sich vor allem für Bereiche, in denen man mit Schmutz, Nässe oder Staub zu kämpfen hat.

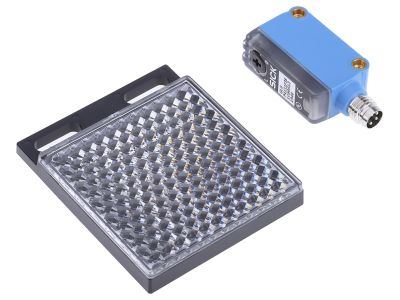

Bei Reflexionslichtschranken oder auch IR-/ Laserlichtschranken befinden sich Sender und Empfänger im gleichen Gehäuse. Dadurch können Objekte jeglicher Farbe und Oberflächenbeschaffenheit gut erfasst werden.

Anders als die zuvor genannten Modelle funktionieren Lichtschranken ohne Reflektor. Hier strahlt der Lichtstrahl von einem Sensor auf ein Maschinenteil. Wird dieser Lichtstrahl von einem Objekt unterbrochen, registriert das der Sensor sofort. Vorteilhaft ist die Kostenersparnis dadurch, dass auf einen Reflektor verzichtet werden kann, der gewartet, gereinigt und bei Beschädigung ausgetauscht werden muss.

Lichtschranken mit Muting situationsbedingt aktivieren

Ein großer Vorteil von Lichtschranken gegenüber vielen anderen Typen von Näherungsschaltern ist das sogenannte Muting. Diese Einstellung ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Material über ein Förderband hinein- oder hinaustransportiert wird oder wenn Transporter ohne Fahrer einen Abschnitt passieren möchten. Sie sollte also so gewählt werden, dass die Lichtschranke für fahrerlose Fahrzeuge gemutet ist, für Menschen aber nicht. Von Vorteil dafür ist ein zweifaches Muting-System an: Fällt ein Sensor aus, kann immer noch der andere Sensor das Muting beibehalten.

Um eine versehentliche Aktivierung des Mutings zu vermeiden, sollte man an dieser Stelle Sicherheitsrelais oder eine Sicherheits-SPS anschließen. Dieses überwacht beide Sensoren und reguliert das Muting.

Mehr Strahlen machen aus der Lichtschranke einen Lichtvorhang oder ein Lichtgitter

Im Vergleich zu Lichtschranken sendet ein Sicherheitslichtvorhang mehrere parallele Lichtstrahlen aus. Hier sind praktisch mehrere Lichtschranken miteinander kombiniert, sodass ein größeres Erfassungsfeld entsteht. Dementsprechend arbeitet ein Lichtvorhang auch präziser als eine Lichtschranke. Darüber hinaus erkennt er fast alle Personen und Gegenstände. Ein typisches Anwendungsbeispiel sind Lichtvorhänge in Aufzügen sowie elektronische Zäune.

Bei Lichtgittern wiederum kreuzen sich die Lichtstrahlen, sodass eine gitterartige Struktur entsteht. Damit hat man hier einen sehr großen Überwachungsbereich und Objekte oder Personen können sehr schnell erfasst werden. Ein Vorteil von Lichtgittern ist, dass sie auch sehr kleine Objekte wahrnehmen. Sowohl Lichtvorhänge als auch Lichtgitter werden besonders gern für industrielle Maschinen oder auf Verpackungs- und Förderbändern eingesetzt.

Diese Normen sollten Lichtvorhänge und -schranken erfüllen

Die Auswahl eines Lichtvorhangs hängt ganz davon ab, wofür der er eingesetzt werden soll. Allgemein werden Licht-Sicherheitssysteme zur Vermeidung von Unfällen nach der internationalen Norm EN 61496-1, 1997 und IEC 61496-2, 1997 in Typ 2 und 4 eingeteilt.

- Typ 2 bedeutet dabei, dass die Installation einer einfachen, aber überwachten Sicherheitsfunktion notwendig ist. Diese sollte regelmäßig mit Tests überprüft werden.

- Typ 4 hingegen ist die höchste Sicherheitskategorie. Diese legt fest, dass ein auftretender Fehler die Sicherheitsfunktion nicht beeinträchtigen darf. Der Fehler muss erkannt werden und die Schutzeinrichtung wird sofort abgeschaltet.

Die folgenden Lichtvorhang-Modelle können als Schutzfunktion für die Bedienung industrieller Maschinen verwendet werden:

- für eine Zugangssicherung: Typ 2 und 4

- für den Körperschutz: Typ 2 und 4

- für den Handschutz: Typ 2 und 4

- für den Fingerschutz: Typ 4

Wie man einen Lichtvorhang nach BS EN ISO 13855:2010 installiert

Lichtvorhänge sind effektive Schutzeinrichtungen – vorausgesetzt, sie sind korrekt installiert. Stellen Sie sich vor, in einer von Hand beschickten Maschinenpresse wird ein Werkstück falsch eingesetzt. Um Abfall zu reduzieren, könnte der an der Maschine tätige Mitarbeiter reflexartig versuchen, den Fehler noch während des Absenkens der Presse zu korrigieren.

Da die Hand eines Bedieners mühelos eine Geschwindigkeit von zwei Metern pro Sekunde erreichen kann, könnte ein zu nahe an der Presse angebrachter Lichtvorhang dazu führen, dass diese Hand in die Gefahrenzone der Presse eingreifen kann, noch bevor die Presse auf den Befehl des Lichtvorhangs reagieren kann; die Folgen könnten verheerend sein.

Solche Unfälle können Sie durch die korrekte Umsetzung der Norm BS EN ISO 13855:2010 „Sicherheit von Maschinen – Anordnung von Schutzeinrichtungen im Hinblick auf Annäherungsgeschwindigkeiten von Körperteilen“ vermeiden. Die fehlerhafte Anordnung von Sicherheitsvorrichtungen ist der häufigste Richtlinienverstoß. Im nächsten Abschnitt geben wir Ihnen einige wichtige Hinweise, wie Sie die Richtlinie ganz einfach umsetzen.

Mindestabstände von Lichtvorhängen korrekt berechnen

Den Mindestabstand des Lichtvorhang ermittelt der Sicherheitsbeauftragte. Berechnet wird der Sicherheitsabstand (kurz: Srt) aus der Annäherungsgeschwindigkeit (K), multipliziert mit der Gesamt-Reaktionszeit der Maschine (T) plus eine Konstante (C) in Abhängigkeit der Spezifikation des Lichtvorhangs:

Srt = (K*T) + C

Diese Konstante berechnet sich aus zwei Teilen, die das Durch- und Übergreifen des Lichtvorhangs absichern. Zunächst stellen Sie den Eindringabstand CRT (RT steht für Reach Through, also Durchgreifen) fest. Dieser wird je nach Auflösung Ihres Lichtvorhangs folgendermaßen berechnet:

- Auflösung kleiner als 40 mm: CRT = 8*(d-14)

- Auflösung größer als 40 mm: CRT = 850

Nun messen Sie die Höhe des Gefahrenbereiches aus. Je nachdem, ob Sie die Höhe des Lichtgitters bereits festgelegt haben oder nicht, lesen Sie nun in Tabelle 1 oder 2 den nötigen zusätzlichen Abstand CRO (RO steht für Reach Over) ablesen.

Variante 1: Mindesthöhe des Feldes bestimmen

Tabelle 1 verwenden Sie, wenn die Schutzfeldhöhe noch nicht festgelegt ist. Die Mindesthöhe ermitteln Sie folgendermaßen:

- Suchen Sie nach der gemessenen Höhe des Gefahrenbereiches in der ersten Spalte.

- Wählen Sie in der entsprechenden Zeile den (erstkleineren bzw. gleichen Wert zu dem ermittelten CRT.

- In der untersten Zeile der entsprechenden Spalte erhalten Sie die notwendige Höhe des Schutzfeldes.

Ein Beispiel: Ihr Gefahrenbereich ist 1800 mm hoch. Ihr Lichtvorhang hat eine Auflösung von mehr als 40 mm, CRT beträgt also 850 mm. Nun lesen gehen Sie in der ersten Spalte in die siebte Spalte (siehe Farbmarkierung). Den CRT von 850 finden Sie in der sechsten Spalte – hier finden Sie in der untersten Zeile die benötigte Mindesthöhe, den CRO des Lichtfeldes: 1300 mm.

Variante 2: Die Mindestentfernung bestimmen

Ist die Höhe des Schutzfeldes bereits festgelegt, müssen Sie den horizontalen Abstand erhöhen. Wie weit es von der Gefahrenstelle entfernt platziert werden muss, ermitteln Sie einfach in der Tabelle. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

- Sie lesen die festgelegte Höhe des Schutzfeldes in der untersten Zeile der Tabelle ab.

- Ermitteln Sie die Höhe des Gefahrenbereiches in der ersten Spalte.

- Lesen Sie den benötigten CRO im Schnittpunkt der beiden Werte ab.

Beispiel: In Ihrem Projekt ist eine Schutzfeldhöhe von 1000 mm vorgesehen. Der Gefahrenbereich ist wie im ersten Beispiel 1800 mm hoch. Aus der Tabelle lesen Sie den benötigten CRO von 1100 mm ab.

| Höhe a des Gefahrenbereichs in mm | Zusätzlicher horizontaler Abstand C zum Gefahrbereich in mm | |||||||||||

| 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2.500 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 150 | 100 | 0 |

| 2.400 | 550 | 550 | 550 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 300 | 250 | 100 | 0 |

| 2.200 | 800 | 750 | 750 | 700 | 650 | 650 | 600 | 550 | 400 | 250 | 0 | 0 |

| 2.000 | 950 | 950 | 850 | 850 | 800 | 750 | 700 | 550 | 400 | 0 | 0 | 0 |

| 1.800 | 1.100 | 1.100 | 950 | 950 | 850 | 800 | 750 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.600 | 1.150 | 1.150 | 1.100 | 1.000 | 900 | 850 | 750 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.400 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 900 | 850 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.100 | 1.000 | 950 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1.000 | 1.200 | 1.150 | 1.050 | 950 | 750 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 800 | 1.150 | 1.050 | 950 | 750 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 6 | 1.050 | 950 | 750 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 4 | 900 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Höhe b der Schutzfeldoberkante in mm | ||||||||||||

| 900 | 1.000 | 1.100 | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 | 2.400 | 2.600 | |

Wie lässt sich der Erfassungsbereich bestimmen?

Bei der Installation von Sicherheitslichtelementen steht besonders eine Frage im Vordergrund: Welche Größe haben die zu erkennenden Objekte und in welche Richtung bewegen sie sich? Hat man sich für eine Schutzeinrichtung entschieden, muss als Nächstes der Erfassungsbereich und die Schutzfeldhöhe bekannt sein. Sie stellt die obere Grenze für den Erfassungsbereich dar. Möchte man beispielsweise, dass ein Fahrzeug erkannt wird, so reicht eine Schutzfeldhöhe von 500 mm aus. Die Schutzfeldhöhe bestimmt also die Anzahl der Lichtquellen und damit auch, wie hoch der Erfassungsbereich ist. Die sogenannte Reichweite gibt dann die Breite des Erfassungsfeldes an. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Auflösung. Darüber kann man bestimmen, wie klein das Objekt höchstens sein darf, damit es noch zuverlässig erfasst werden kann.

Gut zu wissen!

Mehr Sicherheit – nicht nur an Maschinenanlagen

Lichtvorhänge eignen sich nicht nur zur Unfallverhütung, sondern auch hervorragend zur Überwachung von Gebäudeflächen, da sie hohe Sicherheitsstandards erfüllen und zusätzlich noch Änderungen ihrer ausgesendeten Lichtstrahlen auswerten. Diese Sicherheitsvorhänge/-gitter sind speziell für geschlossene Räume ausgelegt und können Fenster, Schaufenster, Türen oder auch Gemälde absichern. Deshalb werden sie häufig in Museen oder Juweliergeschäften angebracht.

Unverzichtbar: Wartung und Funktionsprüfung

Sicherheitslichtelemente sollten grundsätzlich regelmäßig geprüft und gewartet werden, damit sie auch ihre permanente Sicherheitsfunktion leisten können. Folgende Punkte sollte man dabei beachten:

Um die Funktion zu prüfen, testet man zuerst den Sitz von Sender und Empfänger. Dieser muss sehr festsitzen. Darüber hinaus sollten Sie sicherstellen, dass gefahrenbringende Maschine sofort stoppen, wenn die Lichtstrahlen von einem Objekt durchbrochen werden.

Sender und Empfänger sollten stets sauber sein, damit die Funktion nicht durch Schmutz und Staub beeinträchtigt wird. Hierfür genügt es oft, sie mit einem weichen Tuch abzuwischen. Verwenden Sie dabei keine aggressiven Reiniger, da sie die Sensoren beschädigen können.